Le vestigia dell’antichità all’inizio del Novecento sono cariche, oltre che del loro eterno mistero, della potenza degli sguardi che nei secoli si sono poggiati su di esse. Sguardi di poeti, intellettuali, storici e storici dell’arte, artisti alla ricerca di un passato insieme ideale e reale, che hanno visto agitarsi tra le rovine i fantasmi della loro poesia e dell’immaginario collettivo, degli dei oltraggiati e dimenticati.

I pellegrinaggi all’Acropoli come ascese iniziatiche costellano la letteratura insieme con la disperazione della perdita, il conflitto tra la realtà della pietra e l’immaginazione del passato, la suggestione di un gancio magico che lega la geografia alla storia.

L’immagine del Partenone percorre i secoli attraverso i racconti e i disegni, e poi coi frammenti sparsi per i musei d’Europa, oggetti di culto e contemplazione e insieme mutilazioni e rapimenti che mentre conservano il dettaglio frantumano per sempre il tempio nella sua totalità. L’invenzione della fotografia e il suo utilizzo nella riproduzione dei capolavori del passato contribuisce alla frammentazione e alla circolazione, alla moltiplicazione delle immagini e alla fantasmagoria delle visioni.

Alcuni fotografi che si specializzano nell’archeologia sono anche testimoni della danza e, come nel caso di Frédéric Boissonnas, delle sperimentazioni sul movimento e le sue declinazioni tra ritmica ed euritmia.

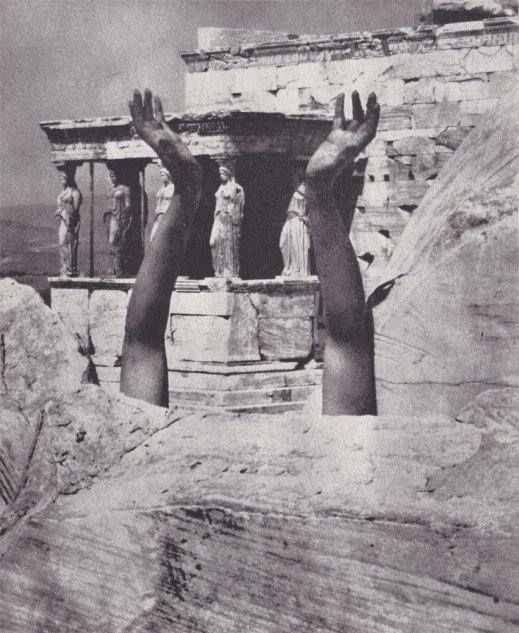

Quando anche la danza, in cerca di una identità artistica e di una rigenerazione dei suoi valori culturali, fa dell’antica Grecia la sorgente principale del suo rinnovamento, i suoi protagonisti partecipano alla reinvenzione dell’antichità e appaiono ai loro contemporanei come l’incarnazione di quei fantasmi: statue che si animano, divinità che si manifestano, presenze che si materializzano nei luoghi dove se ne è conservato lo spirito. Insieme al recupero del ruolo religioso, culturale e sociale della danza, insieme alla ricerca dell’armonia tra movimento e parola che sottende la rilettura del coro tragico, insieme al tentativo di ritrovare il legame tra la bellezza delle forme dell’arte e l’efficacia delle azioni fisiche, e quindi tra la sfera divina e quella umana, la danza partecipa all’utopia di risvegliare una civiltà laddove ne sono rimasti i resti. Se moltissimi danzatori osservano i pezzi nei musei e si ispirano all’iconografia conservata, alcuni si recano tra le rovine e danzano tra le colonne del tempio, usandolo come sfondo per le immagini che li rappresentano – e che conservano sia i gesti che l’intera cultura che li sollecita e a cui sono rivolti – ma anche come luogo dell’esperienza, campo magnetico in cui inserirsi con la realtà del corpo oltre che con l’efficacia simbolica della sua raffigurazione.

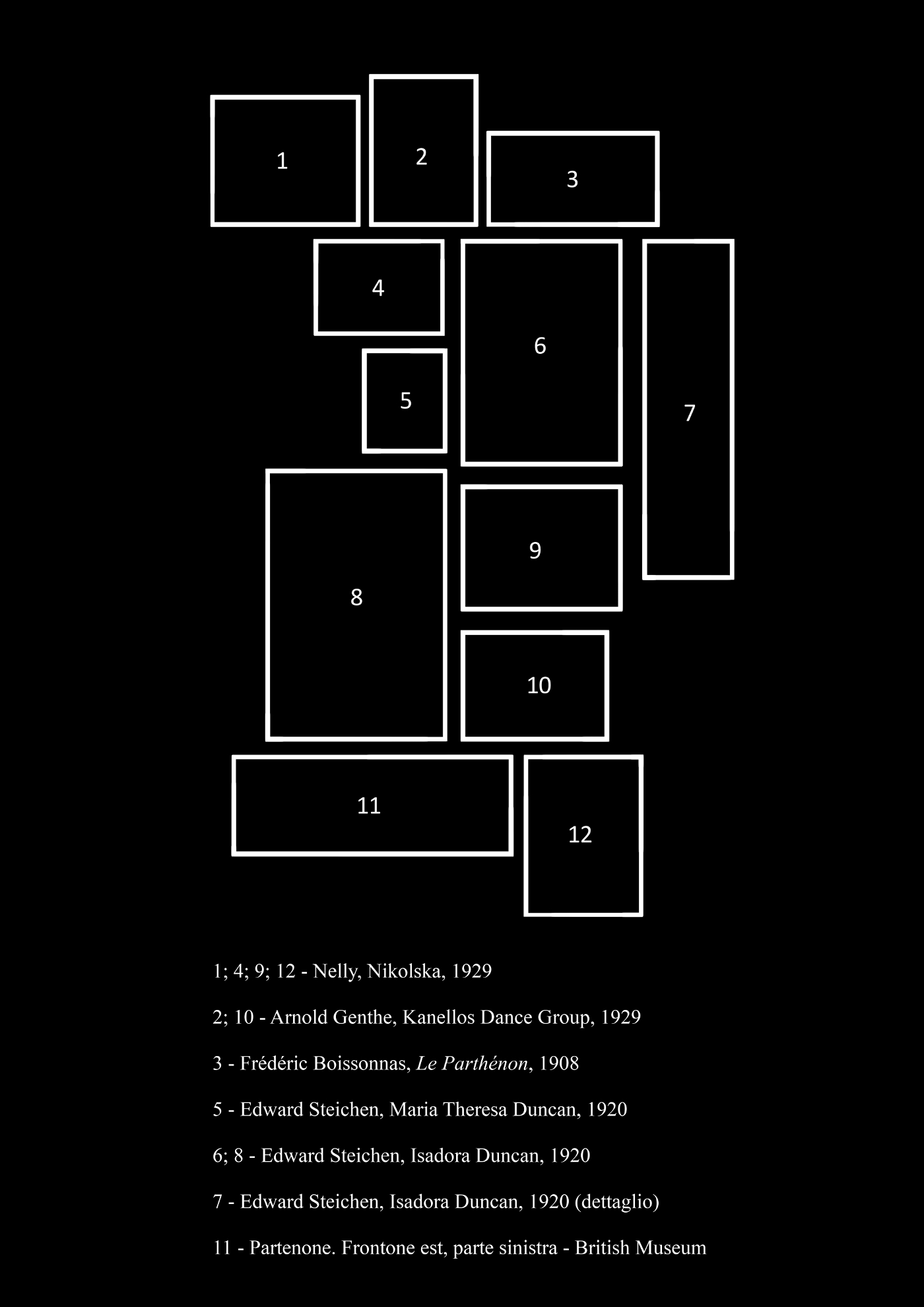

Isadora Duncan era andata in Grecia a più riprese. In un viaggio dell’estate del 1920 porta con sé alcune allieve, il pianista Walter Rummel, e il fotografo Edward Steichen, suo grande amico. Animatore della Foto-secessione americana, Steichen aveva contribuito all’affermazione della fotografia come forma d’arte e aveva portato negli Stati Uniti i protagonisti dell’arte moderna europea. Craig, Matisse, Rodin. Di quest’ultimo aveva fotografato alcuni capolavori traducendoli in un nuovo linguaggio visivo capace di conservarne e insieme moltiplicarne il potere espressivo.

Steichen fotografa Isadora con la stessa strategia, rendendo eterni i suoi gesti solenni di sacerdotessa del culto dell’antichità, danzatrice fuori dal tempo, materializzazione dei sogni e dei desideri di generazioni di poeti che la fotografia cattura mostrandone la paradossale realtà.

Se Duncan appare nei gesti che la connettono con la sorgente dei suoi movimenti, l’allieva Maria Theresa mostra nelle fotografie il loro sprigionamento nello spazio dove attraverso il corpo e la danza torna la vita rimasta latente per secoli.

Queste fotografie costituiscono un modello sia figurativo che coreutico.

Negli anni successivi altri fotografi specializzati nella danza sceglieranno il Partenone come ambientazione o seguiranno i gruppi che lo utilizzano come luogo del rito della danza. Ci sono due esempi emblematici contemporanei tra loro.

Il primo è quello di Nelly, fotografa greca formatasi in Germania nel pieno delle ricerca sulla cultura del corpo. Nelly era stata l’allieva del celebre ritrattista Hugo Erfurth, tra i primi fotografi a interessarsi alla danza.

Nel 1929 scatta delle istantanee alla ballerina ungherese Nikolska cogliendola nel pieno di movimenti e salti e usandola come figura che appare e custodisce il luogo, vegliando sulla civiltà dall’alto dell’Acropoli. Nelle fotografie a Nikolska appaiono molte formule ricorrenti della raffigurazione della danza primonovecentesca: oltre all’ambientazione nel passato e all’aperto – che nella fotografia di danza alterna i luoghi della natura e della cultura – ci sono l’uso del nudo e degli accessori leggeri che mostrano le diverse velocità generate dal movimento.

Il secondo esempio è quello di Arnold Genthe, il pioniere della fotografia di danza che sempre nel 1929 riprende la compagnia di Vassos Kanellos tra le rovine e nei maggiori siti archeologici di Atene.

La compagnia è greca e il suo fondatore era stato un allievo di Isadora Duncan, di cui scriverà anni dopo (in The Ancient Greek Dance and Isadora Duncan Illustrated, 1966) raccontando di averla vista arrivare su un carro dorato mentre era impegnato nella ginnastica all’aperto in un campo nei pressi di Atene. Rincorrendo quell’apparizione, senza sapere se fosse reale o immaginaria, il giovane Vassos raggiungeva il clan Duncan che divertito dalla corsa e dalla curiosità del ragazzo gli proponeva di unirsi al loro progetto di scuola. Senza esitazione, il ragazzo è salito sul carro dorato. [Samantha Marenzi]

Mais que tout ce souvenir classique n’incite pas à penser que nous désirons voir une femme jouant la danseuse d’une Grèce antique reconstituée à ingénieuses touches de couleur locale rétrospective. Cette parade archéologique pourrait être agréable, elle serait vaine. Qu’importe que l’on dise qu’Isadora Duncan […] est comme une figure qui s’animerait d’un vase, ou comme une statue qui se mettrait à vivre? C’est juste, de premier aspect. Il y a mieux toutefois, selon moi, à sa louange: Isadora n’est point seulement le vase ou la statue, elle est surtout souverainement l’étincelle qui leur donne la vie. Or, il ne s’agit point d’une vie hors du présent, d’une vie artificielle. Elle nous danse, nous, gens de maintenant […] C’est le grand mystère. La danse est d’essence mystique. Tout art est une mystérieuse re-création. Toi, l’on devrait te célébrer en un seul nom: celle qui, inlassablement fugitive, sculpte la musique. [André Legrand-Chabrier, Propos avant la danse, in Bulletin de L’Œuvre consacré à Isadora Duncan, La Belle Édition, Paris 1911, pagine non numerate]

Mais que tout ce souvenir classique n’incite pas à penser que nous désirons voir une femme jouant la danseuse d’une Grèce antique reconstituée à ingénieuses touches de couleur locale rétrospective. Cette parade archéologique pourrait être agréable, elle serait vaine. Qu’importe que l’on dise qu’Isadora Duncan […] est comme une figure qui s’animerait d’un vase, ou comme une statue qui se mettrait à vivre? C’est juste, de premier aspect. Il y a mieux toutefois, selon moi, à sa louange: Isadora n’est point seulement le vase ou la statue, elle est surtout souverainement l’étincelle qui leur donne la vie. Or, il ne s’agit point d’une vie hors du présent, d’une vie artificielle. Elle nous danse, nous, gens de maintenant […] C’est le grand mystère. La danse est d’essence mystique. Tout art est une mystérieuse re-création. Toi, l’on devrait te célébrer en un seul nom: celle qui, inlassablement fugitive, sculpte la musique. [André Legrand-Chabrier, Propos avant la danse, in Bulletin de L’Œuvre consacré à Isadora Duncan, La Belle Édition, Paris 1911, pagine non numerate]

* * *

Oh! danse, Joyeuse / toi qui as su sculpter toi-même / ta libre statue agissante et silencieuse / Danse / nous sommes sûrs maintenant que nous te suivrons. […]

Nous rêvons, pendant qu’elle danse / qu’elle est venue d’Attique, en courant / sa tunique légère soulevée / par le vent parfumé de l’Hymette […]

Elle habita le Parthénon / et par l’exemple des vierges heureuses / connut la grâce savante et équilibrée / des gestes sacrés qui instruisent les prêtres / et montrent le ciel aux prophètes. / Il fut un temps / où blasphémait qui osait danser hors du temple / alors / elle fut initiée aux vivants symboles / des Curètes, gardiens de l’enfant Dyonis […]. [Fernand Divoire, La danseuse de Diane, in Isadora Duncan, Fille de Prométhée, Éditions de Muses françaises, Paris 1919, pagine non numerate – prima edizione 1910]

* * *

The first days as I stood there my body was as nothing and my soul was scattered; but gradually called by the great inner voice of the Temple, came back the parts of my self to worship it: first came my soul and looked upon the Doric columns, and then came my body and looked – but in both were silence and stillness, and I did not dare to move, for I realized that of all the movements my body had made, none was worthy to be made before a Doric Temple. And, as I stood thus, I realized that I must find a dance whose effort was to be worthy of the Temple – or never dance again.

Neither Satyr nor Nymph had entered here, neither Shadows nor Bacchantes. All that I had danced was forbidden this Temple – neither love nor hate nor fear, nor joy nor sorrow – only a rhythmic cadence, those Doric columns – only in perfect harmony this glorious Temple, calm through all the ages.

For many days no movement came to me. And then one day came the thought: these columns which seem so straight and still are not really straight, each one is curving gently from the base to the height, each one is in flowing movement, never resting, and the movement of each is in harmony with the others. And, as I thought this, my arms rose slowly toward the Temple, and I leaned forward – and then I knew I had found my dance, and it was a Prayer. [Isadora Duncan, The Parthenon (1903-1904), in The Art of the Dance, Theatre Arts, New York 1928, pp. 64-65]

La terre grecque, en effet, est inséparable des dieux qu’elle a vu naître, des dieux qui ont fait d’elle la mère éducatrice et civilisatrice des pays d’Occident. Leur passage a laissé sur ce sol d’ineffaçables traces. On les trouve partout, dès qu’on les cherche avec un pieux respect, dès qu’on les suit en confiant aux Muses de l’histoire et de la poésie le soin de nous guider. Car les dieux ne sont pas assez morts, pour ne jamais laisser leur fantômes apparaître dans les paysages qu’ils ont jadis aimés. Toutes chaudes de soleil, les pierres de leur temples détruits gardent encore la chaleur de leur sang et le brûlant secret de leur vie disparue. En nous faisant participer à cette vie divine, la Grèce nous apprend l’art le plus radieux et le plus difficile: l’art de s’ouvrir à la beauté du monde, de se trouver partout en compagnie des dieux et de rendre la vie infiniment plus vaste et plus lucide, en nous la faisant vivre dans cette merveilleuse poésie de lumière qui donne à l’âme humaine l’intelligente ardeur de la sérénité. Sous le ciel hellénique, chaque aurore est sainte, chaque jour est divin, et chaque nuit, brasillante [sic!] d’étoiles, a la clarté diffuse du mystère infini. [Dans les pas des Héros et des Dieux, Introduction de Mario Meunier, Photographies et Notices de Pierre-Jean Launay, Hachette, Paris 1955, pp. 7-8]

La terre grecque, en effet, est inséparable des dieux qu’elle a vu naître, des dieux qui ont fait d’elle la mère éducatrice et civilisatrice des pays d’Occident. Leur passage a laissé sur ce sol d’ineffaçables traces. On les trouve partout, dès qu’on les cherche avec un pieux respect, dès qu’on les suit en confiant aux Muses de l’histoire et de la poésie le soin de nous guider. Car les dieux ne sont pas assez morts, pour ne jamais laisser leur fantômes apparaître dans les paysages qu’ils ont jadis aimés. Toutes chaudes de soleil, les pierres de leur temples détruits gardent encore la chaleur de leur sang et le brûlant secret de leur vie disparue. En nous faisant participer à cette vie divine, la Grèce nous apprend l’art le plus radieux et le plus difficile: l’art de s’ouvrir à la beauté du monde, de se trouver partout en compagnie des dieux et de rendre la vie infiniment plus vaste et plus lucide, en nous la faisant vivre dans cette merveilleuse poésie de lumière qui donne à l’âme humaine l’intelligente ardeur de la sérénité. Sous le ciel hellénique, chaque aurore est sainte, chaque jour est divin, et chaque nuit, brasillante [sic!] d’étoiles, a la clarté diffuse du mystère infini. [Dans les pas des Héros et des Dieux, Introduction de Mario Meunier, Photographies et Notices de Pierre-Jean Launay, Hachette, Paris 1955, pp. 7-8]

* * *

Nobiltà, bellezza semplice e vera! Dea, il tuo culto significa ragione e sapienza, e il tuo tempio è un’eterna lezione di coscienza e di sincerità. Ma io arrivo tardi alla soglia dei tuoi misteri. Porto al tuo altare molti rimorsi. Per trovarti, ho dovuto fare infinite ricerche. L’iniziazione che tu donavi al bambino di Atene con un sorriso, io l’ho conquistata a forza di pensiero, a prezzo di lunghi sforzi. […] Gli dèi passano come gli uomini: non è bene che siano eterni. La fede che abbiamo avuto non deve essere mai una catena: noi non le dobbiamo più nulla, da quando l’abbiamo avvolta, con ogni cura, nel sudario di porpora in cui gli dèi dormono, morti. [Ernest Renan, Mia preghiera sull’acropoli, trad. it. di Massimo Sannelli, Senecio 2009 – ed. or. 1883]

* * *

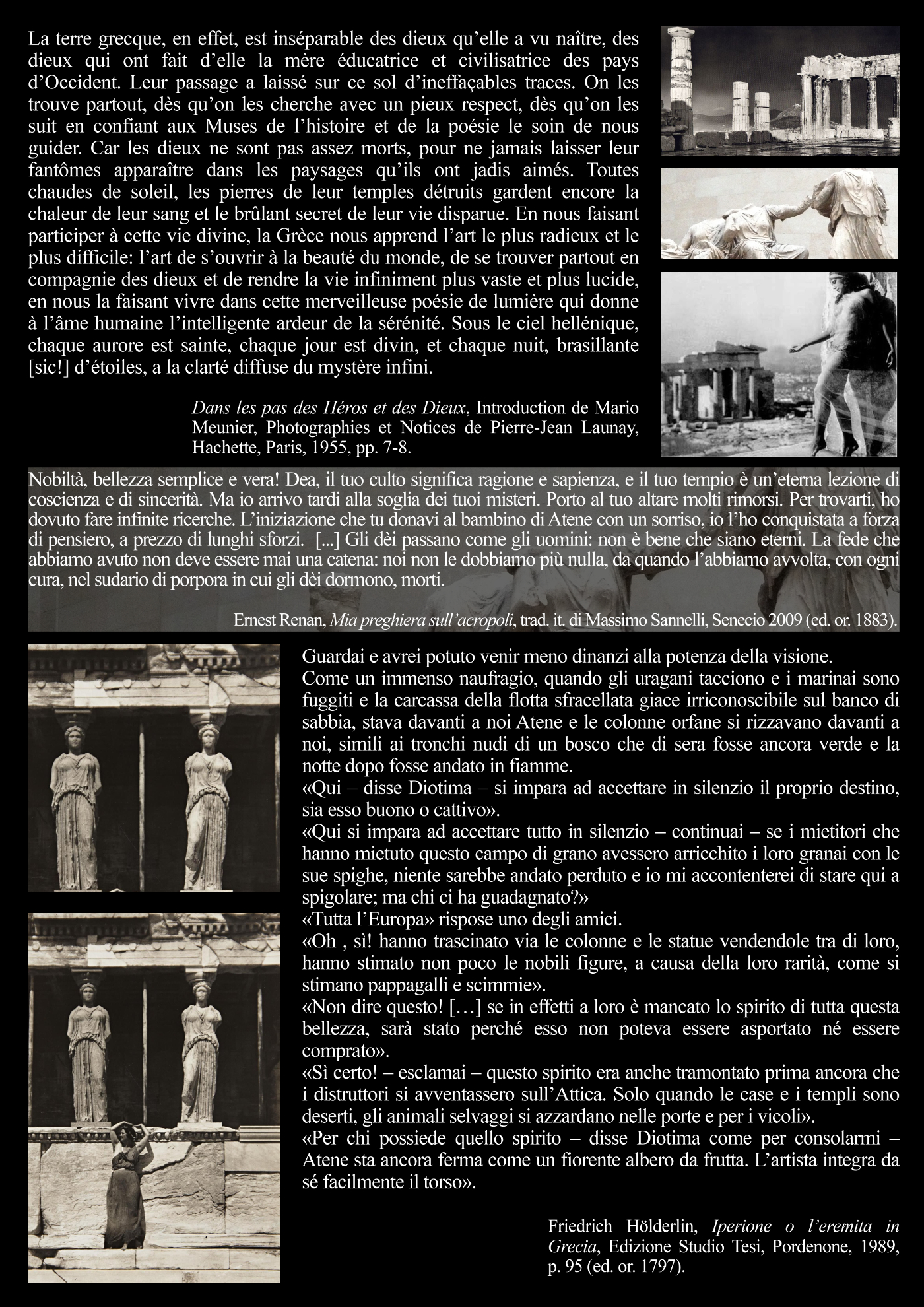

Guardai e avrei potuto venir meno dinanzi alla potenza della visione.

Come un immenso naufragio, quando gli uragani tacciono e i marinai sono fuggiti e la carcassa della flotta sfracellata giace irriconoscibile sul banco di sabbia, stava davanti a noi Atene e le colonne orfane si rizzavano davanti a noi, simili ai tronchi nudi di un bosco che di sera fosse ancora verde e la notte dopo fosse andato in fiamme.

«Qui – disse Diotima – si impara ad accettare in silenzio il proprio destino, sia esso buono o cattivo».

«Qui si impara ad accettare tutto in silenzio – continuai – se i mietitori che hanno mietuto questo campo di grano avessero arricchito i loro granai con le sue spighe, niente sarebbe andato perduto e io mi accontenterei di stare qui a spigolare; ma chi ci ha guadagnato?»

«Tutta l’Europa» rispose uno degli amici.

«Oh , sì! hanno trascinato via le colonne e le statue vendendole tra di loro, hanno stimato non poco le nobili figure, a causa della loro rarità, come si stimano pappagalli e scimmie».

«Non dire questo! […] se in effetti a loro è mancato lo spirito di tutta questa bellezza, sarà stato perché esso non poteva essere asportato né essere comprato».

«Sì certo! – esclamai – questo spirito era anche tramontato prima ancora che i distruttori si avventassero sull’Attica. Solo quando le case e i templi sono deserti, gli animali selvaggi si azzardano nelle porte e per i vicoli».

«Per chi possiede quello spirito – disse Diotima come per consolarmi – Atene sta ancora ferma come un fiorente albero da frutta. L’artista integra da sé facilmente il torso». [Friedrich Hölderlin, Iperione o l’eremita in Grecia, Edizione Studio Tesi, Pordenone 1989, p. 95 – ed. or. 1797]

Solo ora osservai che il sole era tramontato dietro il Partenone e io ero il solo uomo che indugiasse ancora lassù. L’invasione delle ombre aveva qualcosa di solenne, il resto della vita che era ancora in esse pareva riversarsi in una liberazione serale su quel colle, in cui fin le pietre si disfacevano per vetustà. Istintivamente il mio sguardo trascese una di quelle colonne. Una indicibile severità e tenerezza era nella sua presenza, insieme col mio respiro anche la sua sagoma pareva sollevarsi e abbassarsi. Ma anche intorno a quella, nella luce vespertina più chiara d’oro sciolto, aleggiava il soffio struggente della labilità. […] Un sentimento di delusione m’assalì. […] Questi Greci, chiedevo dentro di me, dove sono? Tentai di ricordare, ma ricordavo solo ricordi. Nomi mi aleggiavano incontro, figure; trapassavano l’una nell’altra, come io le disciogliessi in un fumo verdastro, dove poi si struggevano. Perché erano da lungo svaniti, perciò li odiavo, e così velocemente svaniti. I loro due tre secoli, il misero spazio di tempo di là dall’enorme baratro. […]

Impossibile antichità, mi dicevo, vana ricerca. […] Nulla esiste di tutto questo. Qui dov’io pensavo di toccarlo con mano, qui è svanito, qui soprattutto. Una demonica ironia si libra intorno a queste macerie, che anche nel disfacimento trattengono il loro mistero.

Alzai il piede, per sgombrare la spettrale sede dell’inesistente e ridurmi al piccolo museo costruito di inappariscente muratura sul declivio. Là, pensavo, sono esposti in armadi tesori usciti dalle macerie delle tombe: hanno resistito alla potenza del tempo, per ora almeno, esprimono solo se stessi e sono di compiuta bellezza. […] Statue erano qui, femminili, in lunghe vesti. Stavano intorno a me in semicerchio, involontariamente tirai la tenda davanti alla porta e restai solo con esse. In quell’attimo mi accadde qualcosa: uno spavento senza nome: […] gli occhi delle statue erano d’improvviso rivolti a me, e in quei volti correva un sorriso indicibile. E anche seppi: io non vedo questo per la prima volta, in qualche mondo mi sono già trovato davanti a esse, ho coltivato qualche comunione con loro, e da allora tutto in me attendeva un simile spavento […] Statue mi circondano, cinque, solo ora ne avverto il numero: estranee stanno davanti a me, grevi e di pietra, con occhi obliqui. […] Ma, Dio mio, quanto sono reali! hanno una presenza sensuale che toglie il respiro. Costruito come un tempio s’eleva il loro corpo sui piedi splendidi e forti. La loro solennità nulla ha delle maschere; il volto assume il significato del corpo.

[Hugo von Hofmannsthal, Momenti in Grecia (1917), in L’ignoto che appare. Scritti 1891-1914, Adelphi, Milano 1991, pp. 347, 349-351]

* * *

Ciò che accadde a Hofmannsthal, quel giorno del 1908, nel museo dell’Acropoli, illumina l’oscillazione entro cui è stata vissuta la Grecia antica da Hölderlin a oggi. Avevano l’aria di «favole milesie», oramai, quelle immagini: attraenti e illusorie […]. Difficile trovare figure e intrecci più belli. Ma poi sopravveniva un senso di estraneità. O altrimenti quelle favole si mescolavano a «un profumo di fragole e acacia, di grano maturo, di polvere delle strade e di mare aperto». Qualcosa di inebriante e tremendamente fugace. Quella Grecia non offriva alcuna garanzia di stabilità. Non prometteva nulla – ed era scomparsa, lasciandosi dietro una scia di statue mutile. Eppure dalle statue poteva venire la folgorazione che apriva gli occhi, più dalle statue che dalle parole. «Qualcosa di liquido», tò theîon, ancora il divino. [Roberto Calasso, Il cacciatore celeste, Adelphi, Milano 2016, p. 330]